保育士のキャリア・パースペクティブマップ

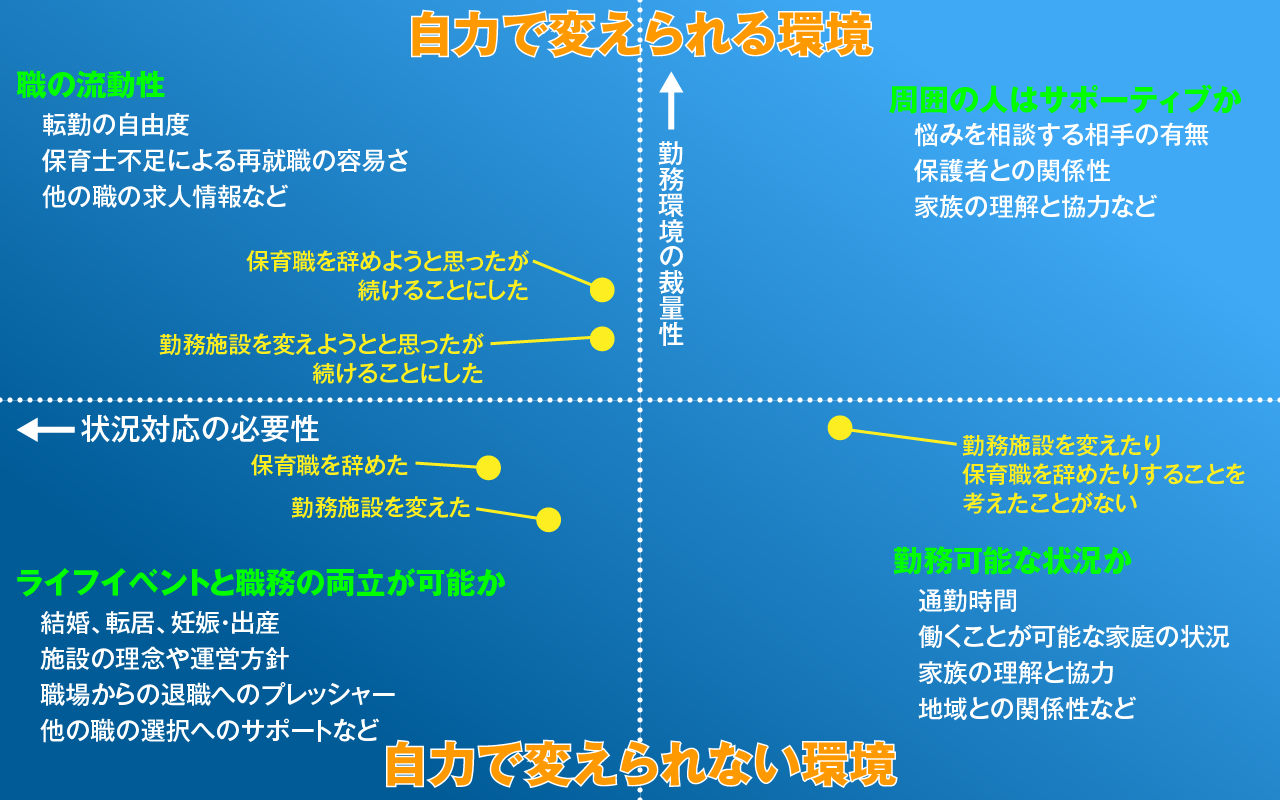

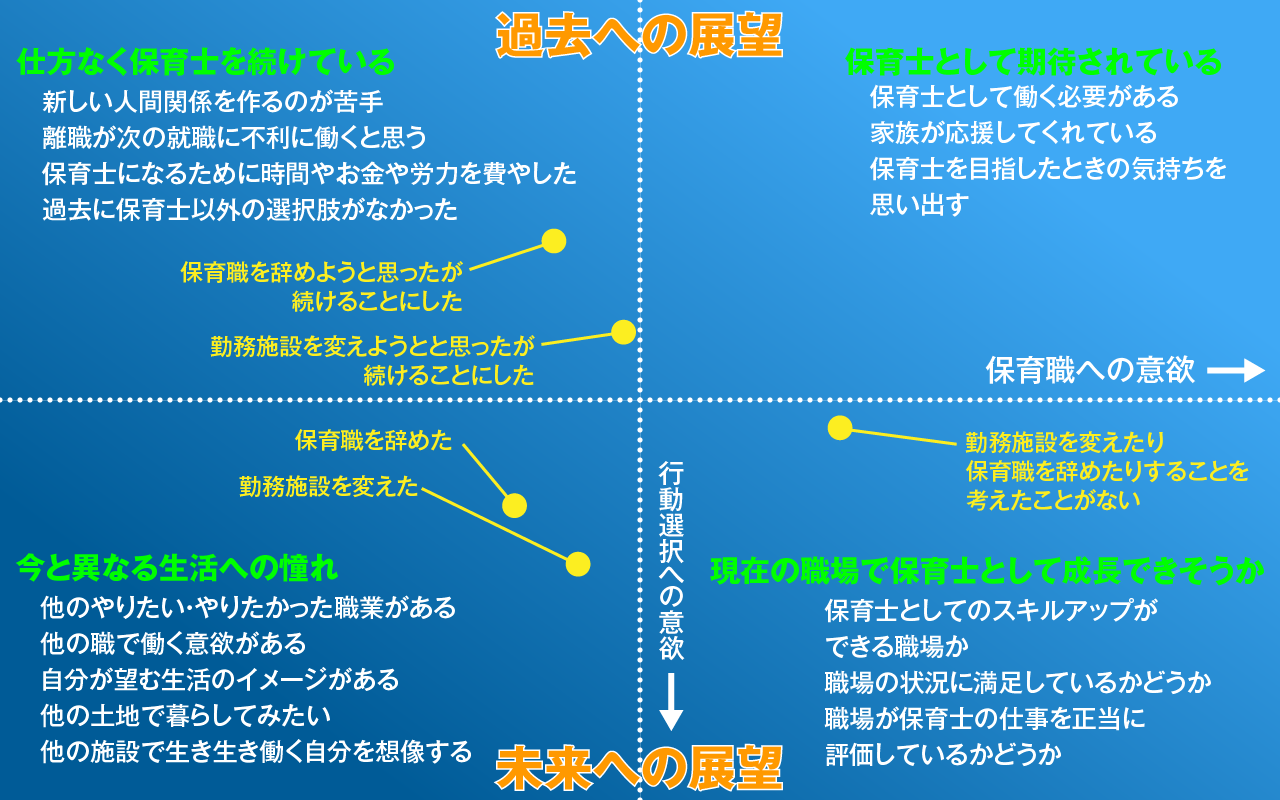

保育士が,行動を選択したときのパースペクティブのマップ図です。それぞれ,横と縦の2つの次元と,次元で区切られる4つの象限で構成されます。上は,「行動選択の理由」についてのパースペクティブです。横軸の次元は,「状況対応の必要性」,縦軸の次元は「勤務環境の裁量性」,象限は右上から反時計回りに,「周囲の人はサポーてぃぶか」「職の流動性」「ライフイベントと職務の両立は可能か」「勤務可能な状況か」となっています。下は,「行動選択の気持ち」についてのパースペクティブです。横軸の次元は,「保育職への意欲」,縦軸の次元は,「行動選択への意欲」,象限は右上から反時計回りに,「保育士として期待されている」「仕方なく保育士を続けている」「今と異なる生活への憧れ」「現在の職場で保育士として成長できそうか」となっています。マップ図の中に,保育士の行動選択が配置されています。行動選択は,「勤務する施設を変えたいと考えたが,考え直し,変えないことにした」「勤務する施設を変えた」「保育職そのものを辞めたいと考えたが,考え直し,辞めないことにした」「保育職そのものを辞めた」「これまでに,勤務する施設を変えたくなったり,保育職を辞めたくなったりしたことはない」の5つです。それぞれの行動選択を行った保育士が,マップのどこを見ていたのか,その位置を示しています。

(1)マップと概要

行動選択の理由

行動選択の気持ち

勤務施設を変えたり保育職を辞めたりすることを考えたことがないケース

対応を迫られる状況変化もなく,保育職への意欲を持つことができています。環境条件を自力で変えたり,行動選択を行ったりする必要がないため,それらを検討したことがないという状態です。

勤務施設を変えようと思ったが続けることにしたケース

特別な理由はないものの,自分で変えられる環境条件について少し考えている状態です。理由がなくとも転職の可能性を考えることがありうるといえます。

保育職を辞めようと思ったが続けることにしたケース

保育職への意欲が失われているが,仕方なく保育士を続けている状態です。

保育士になるために過去に費やしてきた時間やお金や労力のことや,離職に対する世間の目が気になって,保育士を辞めることができずにいます。

勤務施設を変えたケース

職場の運営方針や職員間の上下関係など,自力で変えられない環境について考えた結果,職場の運営方針や人材育成への姿勢に納得できず,勤務施設を変えるに至っています。

保育職を辞めたケース

妊娠・出産,自身の健康状況への対応にせまられ,職場で相談に乗ってもらえるか,退職へのプレッシャーがあるかどうかといった職場の体制を考えることになります。しかし,職場の体制上,個人的な事情と保育士の仕事との両立が難しく,自力で何とかできる範囲を超えている状態です。保育職への意欲が減少し,今と異なる生活への憧れもあり,保育職からの離職に至っています。

勤務施設を変える(転職)・保育職を辞める(離職)ことを考えるだけで終わるか,実行に移すかの違い

転職・離職を考えるだけで実行に至らなかったケースでは,自力で環境を変えられることに思い至り,保育士になるまでの過去の経験を思い起こしています。転職・離職の実行に至ったケースでは,自力で環境を変えられず,転職・離職後の未来を展望しています。

(2)マップの作成手順

保育士のキャリア・パースペクティブを視覚化したマップを作成するために,保育士資格保持者を対象とし,インターネット調査会社を通し量的調査を実施しました。離職・就業継続の行動選択の経験,および,行動選択の外的要因や内的要因となった経験を項目とし,経験の有無を尋ねました。コレスポンデンス分析を用いて,選択行動類型と項目の経験頻度の関連から,保育士の離職・転職に関わる要因の2次元布置図を作成し,布置図をもとに,(1)のマップを作成しました。

調査の方法

調査対象と調査時期

インターネット調査会社楽天インサイトを通じ,保育士資格を保持し保育士として勤務経験のあるモニター登録者を対象に,2022年4月に調査を実施しました。対象者の性別は問わず,年齢は20歳以上としました。離職・就業継続の選択経験(下記)の4つの選択肢毎に240名,合計1,200名の回答を分析しました。

調査項目

プロフィール項目:居住地,年齢,性別,幼稚園教諭免状の有無,現在勤務しているまたは最後に勤務した施設の種類,そこでの雇用形態,施設の職員数を尋ねました。

離職・就業継続の選択経験:離職・就業継続の選択経験を,5つから選択するよう求めました。選択肢は,「勤務する施設を変えたいと考えたが,考え直し,変えないことにした」「勤務する施設を変えた」「保育職そのものを辞めたいと考えたが,考え直し,辞めないことにした」「保育職そのものを辞めた」「これまでに,勤務する施設を変えたくなったり,保育職を辞めたくなったりしたことはない」でした。複数の経験がある場合は,一番最近の経験に当てはまるものを1つ選択するよう求めました。

外的要因:「<離職・就業継続の選択経験の>理由に関係のあるものを,いくつでも選んでください。」とし,58項目からから該当するものをいくつでも選択するよう求めました。

内的要因:「<離職・就業継続の選択経験の>理由に関係のある,あなたの気持ちや考えを,いくつでも選んでください。」とし,59項目から該当するものをいくつでも選択するよう求めました。

分析手続き

まず,行動選択類型ごとに外的要因・内的要因各項目の選択頻度を集計し,行動選択類型と要因項目の選択数のクロス集計表を作成しました。続いて,クロス集計に対するコレスポンデンス分析を実施しました。クロス集計とコレスポンデンス分析には,SPSS for Windowsのバージョン25を使用しました。

結果と考察

回答者プロフィール

回答者の居住地は47都道府県全てに渡っていました。東京都が最も多く149名,大分県が最も少なく4名でした。年齢は平均値40.85歳,中央値38.0歳でした。性別は男性67名,女性1,124名でした。987名が幼稚園教諭一種または二種免許状を所持していました。最後に勤務した,または現在勤務している施設は,認可保育所が最も多く654名(54.5%),認定こども園242名(20.2%),児童福祉施設55名(4.6%),事業所内保育施設や院内保育施設を除く認可外保育所34名(2.8%),院内保育施設33名(2.8%),放課後児童クラブ32名(2.7%),企業が経営する民間保育施設31名(2.6%),事業所内保育施設30名(2.5%),地域子育て支援拠点施設13名(1.1%)と続き,その他が76名(6.3%)でした。

コレスポンデンス分析の結果

離職・就業継続の行動選択類型と外的要因・内的要因

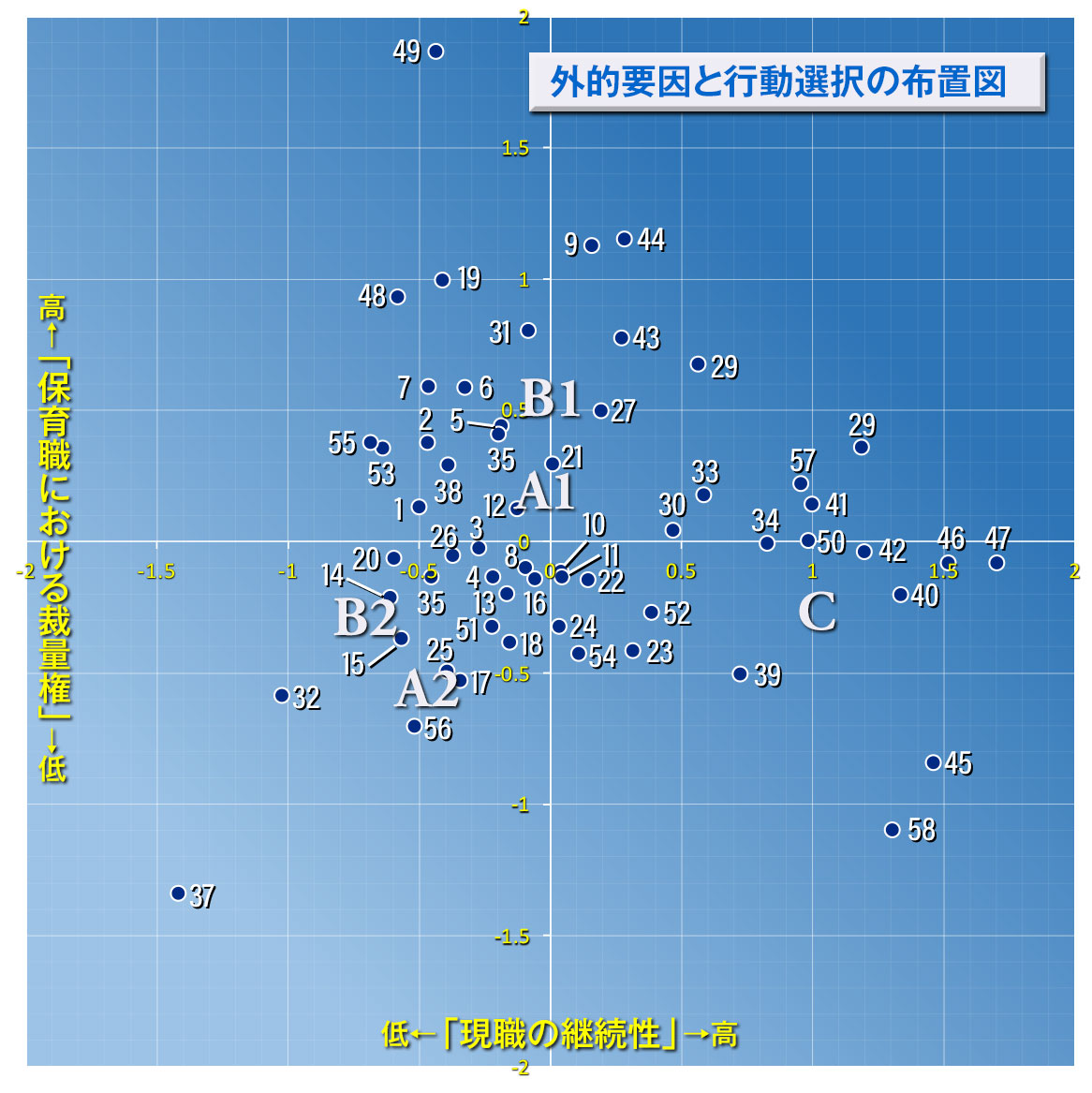

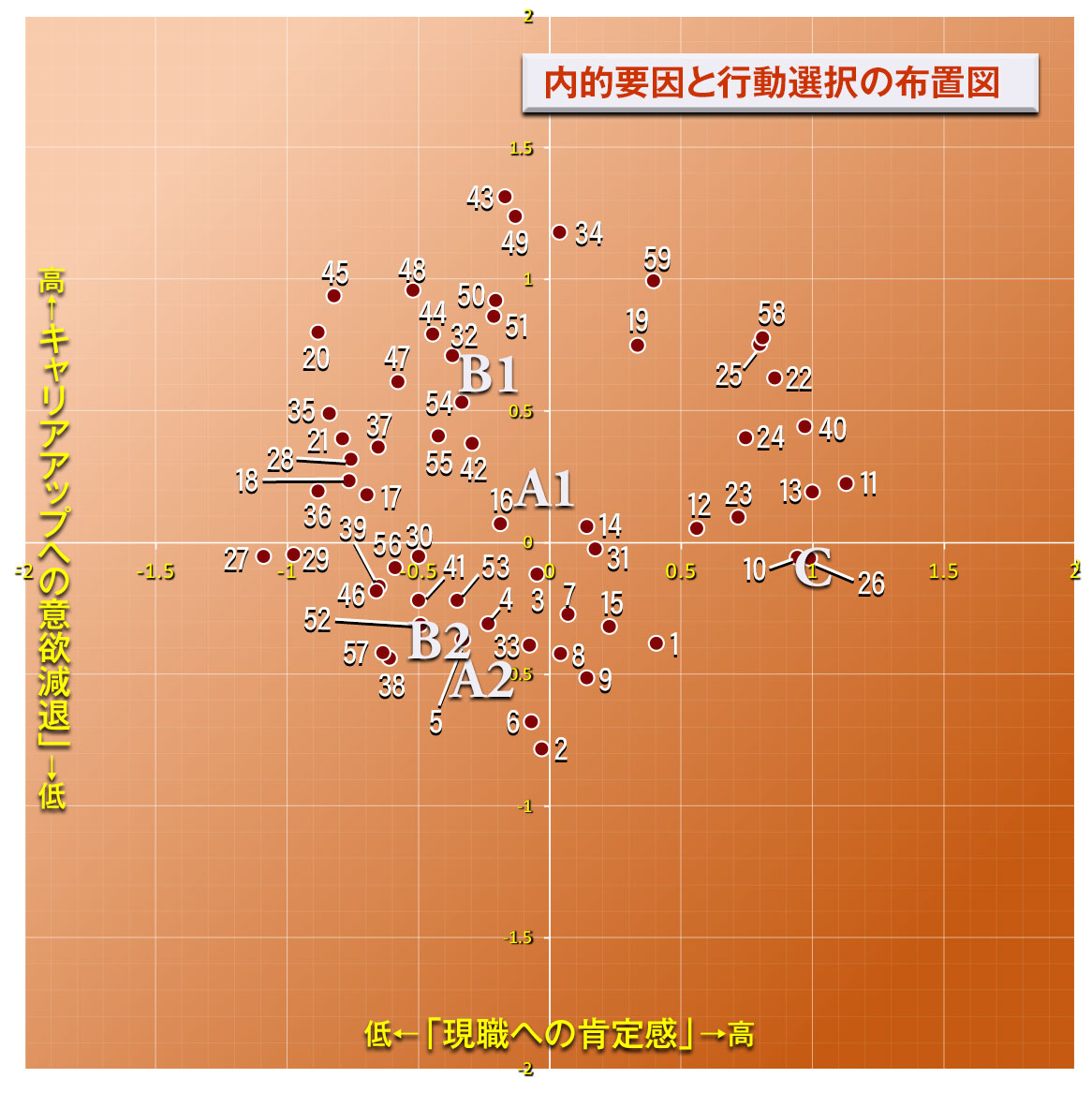

コレスポンデンス分析による離職・就業継続の行動選択類型と要因の布置図を示します。図1は外的要因,図2は内的要因の布置です。離職・就業継続の行動選択のそれぞれと関連の強い外的要因・内的要因は,行動選択の近くに布置されています。原点付近に布置する項目は,行動選択類型間での偏りが小さい項目です。図1の横軸の次元1の説明率は,全体の66.1%,縦軸の次元2の説明率は,全体の15.6%でした。図2の横軸の次元1の説明率は,全体の54.5%でした。縦軸の次元2の説明率は,全体の25.7%でした。

象限と次元の解釈

【図1の外的要因】 第1象限は,「28:保護者との関係性」「29:保護者からの感謝」「42:家族の理解と協力」「43:家族等の意向」「44:悩みを相談する相手の有無」等が布置しているため,「周囲の人はサポーティブか」を表す象限と解釈することができます。第2象限は,「19:転勤の自由度」「48:保育士不足による再就職の容易さ」「55:他の職の求人情報」等が布置しているため,「職の流動性」を表す象限と解釈することができます。第3象限は,「17:施設の理念や運営方針」「32:結婚」「36:妊娠・出産」「37:転居」「56:他の職の選択へのサポート」等が布置しているため,「ライフイベントと職務の両立が可能か」を表す象限と解釈することができます。第4象限は,「39:通勤時間」「40:働くことが可能な家庭の状況」「45:地域との関係性」「58:定年」等が布置しているため,「勤務可能な状況か」を表す象限と解釈することができます。象限の内容から,外的要因の布置では,次元1は正方向が「状況対応の必要性のなさ」,負方向が「状況対応の必要性」と解釈することができます。次元2は正方向にいくほど「勤務環境の裁量性(勤務環境のコントロール)」があると解釈することができます。

【図2の内的要因】 第1象限は,「19:周囲からの期待に応えたい」「22:家族が応援してくれている」「25:保育士として働く必要がある」等が布置しているため,「保育士として期待されている」を表す象限と解釈することができます。第2象限は,「20:周囲からの期待が負担になる」「44:保育士になるために時間やお金や労力を費やした」「45:保育士として就職したことを後悔している」「47:離職に対する世間の目が気になる」「48:離職が次の就職に不利に働くと思う」等が布置しているため,「仕方なく保育士を続けている」を表す象限と解釈することができます。第3象限は,「4:仕事と給与のバランスがとれているかどうか」「5:勤務上のストレスがあるかどうか」「38:他の施設で生き生き働く自分を想像する」「52:自分が望む生活のイメージがある」「53:将来への希望がある」「57:他の土地で暮らしてみたい」等が布置しているため,「今と異なる生活への憧れ」を表す象限と解釈することができます。第4象限は,「1:職場の状況に満足しているかどうか」「9:保育士としてのスキルアップができる職場かどうか」「15:職場が保育士の仕事を正当に評価しているかどうか」が布置しているため,「現在の職場で保育士として成長できそうか」を表す象限と解釈することができます。象限の内容から,内的要因の布置では,次元1は正方向が「保育職への意欲」があると解釈することができます。次元2は正方向が「行動選択への意欲のなさ」,負方向が「行動選択への意欲」であると解釈することができます。

図1)コレスポンデンス分析による離職・就業継続の行動選択類型と外的要因の布置

| A1 | 「勤務する施設」を変えたいと考えたが,考え直し,変えないことにした |

|---|---|

| A2 | 「勤務する施設」を変えた |

| B1 | 「保育職」そのものを辞めたいと考えたが,考え直し,辞めないことにした |

| B2 | 「保育職」そのものを辞めた |

| C | これまでに,「勤務する施設」を変えたくなったり,「保育職」を辞めたくなったりしたことはない |

1~10

| 1 | 業務負担の量 |

|---|---|

| 2 | 保育以外の雑務 |

| 3 | 業務の内容 |

| 4 | 労働時間 |

| 5 | 保育士の権限範囲 |

| 6 | 保育士の責任範囲 |

| 7 | 業務負担を軽減する業務支援システムの有無 |

| 8 | 勤務シフト |

| 9 | 時間単位の勤務が可能かどうか |

| 10 | 休暇日数 |

11~20

| 11 | 有給休暇取得のしやすさ(しにくさ) |

|---|---|

| 12 | 給与・賞与等 |

| 13 | 研修の充実度 |

| 14 | 職員のための相談体制の充実度 |

| 15 | 職員への評価制度 |

| 16 | 施設・上司からの自分への評価 |

| 17 | 施設の理念や運営方針 |

| 18 | 施設の保育内容 |

| 19 | 転勤の自由度 |

| 20 | 職場からの退職へのプレッシャー |

21~30

| 21 | 職員数 |

|---|---|

| 22 | 職員間のコミュニケーション |

| 23 | 職員同士の共感や連携 |

| 24 | 職場の人間関係 |

| 25 | 職員間の上下関係 |

| 26 | 自身の健康状況 |

| 27 | 自分の職業適性 |

| 28 | 保護者との関係性 |

| 29 | 保護者からの感謝 |

| 30 | 自分の趣味と仕事の両立 |

31~40

| 31 | 奨学金の縛り |

|---|---|

| 32 | 結婚 |

| 33 | 離婚 |

| 34 | 配偶者の意向 |

| 35 | 子育て・家事 |

| 36 | 妊娠・出産 |

| 37 | 転居 |

| 38 | 家族の介護 |

| 39 | 通勤時間 |

| 40 | 働くことが可能な家庭の状況 |

41~50

| 41 | 自分の子どもの独立 |

|---|---|

| 42 | 家族の理解と協力 |

| 43 | 家族等の意向 |

| 44 | 悩みを相談する相手の有無 |

| 45 | 地域との関係性 |

| 46 | 保育する子どもとのふれあい |

| 47 | 保育する子どもの成長 |

| 48 | 保育士不足による再就職の容易さ |

| 49 | 世間の経済状況(景気の良し悪し) |

| 50 | 保育士の専門性 |

51~58

| 51 | 有期雇用 |

|---|---|

| 52 | 雇用形態 |

| 53 | 保育施設の求人情報 |

| 54 | 保育施設就職へのサポート |

| 55 | 他の職の求人情報 |

| 56 | 他の職の選択へのサポート |

| 57 | 雇用の安定 |

| 58 | 定年 |

図2)コレスポンデンス分析による離職・就業継続の行動選択類型と内的要因の布置

| A1 | 「勤務する施設」を変えたいと考えたが,考え直し,変えないことにした |

|---|---|

| A2 | 「勤務する施設」を変えた |

| B1 | 「保育職」そのものを辞めたいと考えたが,考え直し,辞めないことにした |

| B2 | 「保育職」そのものを辞めた |

| C | これまでに,「勤務する施設」を変えたくなったり,「保育職」を辞めたくなったりしたことはない |

1~10

| 1 | 職場の状況に満足しているかどうか |

|---|---|

| 2 | 職場の運営方針に納得しているかどうか |

| 3 | 給与・賞与に満足しているかどうか |

| 4 | 仕事と給与のバランスがとれているかどうか |

| 5 | 勤務上のストレスがあるかどうか |

| 6 | 人を育てようという職場環境かどうか |

| 7 | 職場の雰囲気がよいかどうか |

| 8 | 職場の人間関係に満足しているかどうか |

| 9 | 保育士としてのスキルアップができる職場かどうか |

| 10 | 保育士の仕事が充実しているかどうか |

11~20

| 11 | 保育士としての使命感があるかどうか |

|---|---|

| 12 | 保育士の仕事の楽しさがあるかどうか |

| 13 | 保育士の仕事への誇りがあるかどうか |

| 14 | 保育士としての自信があるかどうか |

| 15 | 職場が保育士の仕事を正当に評価しているかどうか |

| 16 | 社会が保育士の仕事を正当に評価しているかどうか |

| 17 | 仕事をやらされている感じがする |

| 18 | 気合が入らない,頑張れない |

| 19 | 周囲からの期待に応えたい |

| 20 | 周囲からの期待が負担になる |

21~30

| 21 | 家族に負担をかけていると思う |

|---|---|

| 22 | 家族が応援してくれている |

| 23 | 保育士の仕事にやりがいを感じている |

| 24 | 保育している子どもへの思いがある |

| 25 | 保育士として働く必要がある |

| 26 | 保育士として働く意欲がある |

| 27 | 他の職で働く必要がある |

| 28 | 他の職に興味がある |

| 29 | 他の職で働く意欲がある |

| 30 | 保育士資格があればいつでもどこでも仕事に就ける |

31~40

| 31 | 保育士資格は役に立つ |

|---|---|

| 32 | 養成校を出たのだから保育士として働くのが当然と思う |

| 33 | 自分のキャリアアップの可能性を考える |

| 34 | 保育士として勤務することより資格を持つことに意味がある |

| 35 | 他の職について生き生きと働く自分を想像する |

| 36 | 他のやりたい・やりたかった職業がある |

| 37 | 保育士以外のキャリアへのあこがれがある |

| 38 | 他の施設で生き生き働く自分を想像する |

| 39 | 他の施設では良い環境があるのではと思う |

| 40 | 保育士を目指したときの気持ちを思い出す |

41~50

| 41 | 過去に様々な進路選択のチャンスがあった |

|---|---|

| 42 | 過去に保育士になろうか迷った |

| 43 | 過去に保育士以外の選択肢がなかった |

| 44 | 保育士になるために時間やお金や労力を費やした |

| 45 | 保育士として就職したことを後悔している |

| 46 | 勤務施設を選択したことを後悔している |

| 47 | 離職に対する世間の目が気になる |

| 48 | 離職が次の就職に不利に働くと思う |

| 49 | 環境を変えるのが怖い |

| 50 | 新しい人間関係を作るのが苦手 |

51~59

| 51 | 自分の希望する勤務年数が決まっている |

|---|---|

| 52 | 自分が望む生活のイメージがある |

| 53 | 将来への希望がある |

| 54 | 楽しみたい趣味がある |

| 55 | お金のゆとりが欲しい |

| 56 | 時間のゆとりが欲しい |

| 57 | 他の土地で暮らしてみたい |

| 58 | 今の土地に住み続けたい |

| 59 | 都会で暮らしてみたい |

引用・参考文献

-

[1]

傳馬淳一郎・中西さやか (2014). 保育者の早期離職に至るプロセス:TEM(複線径路・等至性モデル)による分析の試み 地域と住民 : 道北地域研究所年報 32, 61-67. -

[2]

神谷哲司 (2010). 保育系短期大学生の進学理由による保育者効力感の縦断的変化 保育学研究,48 (2),92-201. -

[3]

厚生労働省 (2015). 保育士等に関する関係資料 第3回 保育士等確保対策検討会 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/s.1_3.pdf(2023年4月27日) -

[4]

厚生労働省 (2020). 保育の現場・職業の魅力向上に関する報告書 保育の現場・職業の魅力向上検討会 https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000677595.pdf(2022年1月20日) - [5]

香曽我部 琢 (2018). 保育者が潜在化するプロセス:潜在保育士の後悔という感情に焦点を当てて 宮城教育大学情報処理センター研究紀要:COMMUE,25,47-53. -

[6]

工藤 歩・久保隆志・髙木博史 (2017). 保育人材確保に関する現状と課題:保育士雇用環境アンケート調査の結果から 日本福祉大学社会福祉論集,(136),127-142. -

[7]

國田祥子・槙尾真佐枝 (2020). 保育者のやりがいは何によって支えられているのか 中国学園紀要,19,141-147. -

[8]

澤津まり子・鎌田雅史・山根薫子 (2015). 潜在保育士の実態に関する調査研究:離職の要因を探る 就実論叢,45,191-200. -

[9]

東京都福祉保健局 (2018). 平成30年度東京都保育士実態調査結果(報告書) https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shikaku/30hoikushichousa.html(2022年1月17日) -

[10]

矢崎裕美子・金井篤子 (2005).キャリア・パースペクティブ尺度作成の試み 日本社会心理学会第 46 回大会発表論文集,308—309.